取り組みについて

この取り組みは工学部建築デザイン学科の水谷俊博教授、宮下貴裕助教と同学科の学生44名が2021年4月から東京都江東区有明にあるZeroBase ARIAKE Pop-Up Mall&Park(以下、ZBA)で行ったものです。

「有明SDGsアクション」は水谷教授・宮下助教・学生44名とZBAの運営会社である株式会社ケシオンとの共同プロジェクトであり、アート制作と空間デザインの実践活動を通じ、SDGsのテーマである多様性や持続可能性の意義を東京2020オリンピック・パラリンピックの競技会場エリアである有明から発信すると試みです。

※制作したアート作品は2021年9月30日までZBAに設置されています。

取り組むまでの経緯

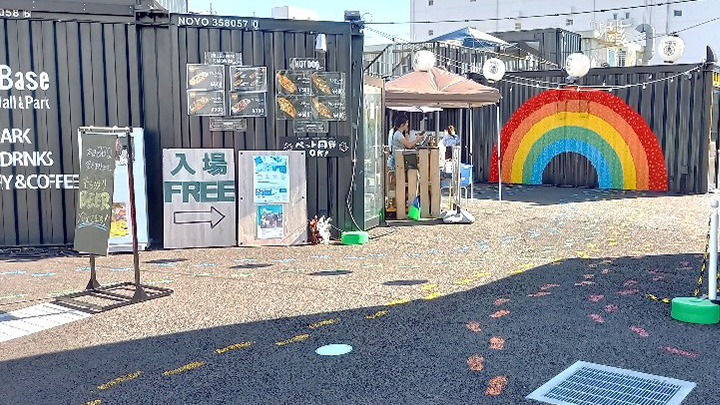

ZBAは建築用コンテナで構成された期間限定ポップアップモールで、建築資材の有効活用によって廃材の発生防止・削減を可能にするSDGsのターゲット目標12「つくる責任、つかう責任」の達成を目指す活動として運営されている商業施設です。その運営を行っている株式会社ケシオンより、有明が地元である本学の学生達と協同しながらSDGsの理念を発信していきたいという依頼を受けました。

ZBAは建築用コンテナが立ち並ぶポップアップモール

建築デザイン学科の学生が取り組むということであれば、漠然とした大きなテーマからSDGsを議論するのではなく、「SDGsアート」「人々の居場所づくり」の2テーマについて私たちが日ごろ学んでいる「デザイン」の力で、身近なレベルから多様性や持続可能性のあり方を提案してみたいと考えました。

取り組み内容について

本プロジェクトは授業としての位置づけではありませんでしたが、建築デザイン学科の2年~4年の44名の学生が有志で集まりました。2つのグループに分かれ、施設を構成するコンテナの壁面への「ペイントアート制作」と施設内オープンスペースに設置する「椅子の制作」に取り組むこととなりました。

■「ペイントアート制作」

ペイントアートは来場者の方々にSDGsの理念を伝えることを目的としながらも、わかりやすい記号的な内容ではなく、あくまでも一つの「風景」として成立する作品を制作することを目指しました。4つの壁面を担当する各チームがそれぞれデザインを検討し、「多様性」はもちろんのこと、「平和」「世界と日本」「自他」など様々なテーマを盛り込もうと構想しました。

ペイントアート制作時の様子1

ペイントアート制作時の様子2

富士山を描いている様子

現地での制作作業日は6月から7月にかけて3日間設けましたが、各作業日の間にも多くの人の目に触れることを想定し、制作途中でも完結した作品として見られるよう作業工程を工夫しました。「つくりながら展示する」という一つの持続可能性の形を示せたのではないかと考えています。

制作途中の作品1

制作途中の作品2

■「椅子の制作」

椅子制作では、あらゆる人が自由で快適に過ごすことのできる空間とはどのようなものかを議論し、作り手側が使い方を決めてしまうのではなく、使い手が好き勝手にアレンジしながら利用できる多様性のある椅子をデザインすることになりました。学生たちは木工作業の経験がほとんど無く工具の使い方を覚えることから始めましたが、5つのチームがそれぞれ独自のデザインを検討し、7月に制作物を会場に設置することができました。

椅子制作時の様子

また、持続可能な社会づくりを考えるというプロジェクトの目的に則り、作品設置をゴールとするのではなく、これからも会場に足を運び、自分たちの制作した作品がどのように使われているか、どのように受け止められているかを確認し、反省や更なる改良点を見つけ出す作業を行っていく予定です。

地域の企業、学生と一緒にSDGsを取り組むにあたり、本活動を通して実感したこと

プロジェクト始動後、2度の緊急事態宣言発出で学内外での活動が制限される中でも、オンラインでのミーティングや作業時間の分散などの工夫を施しながら全ての作品を完成させることができました。学生たちは、日頃学んでいる空間デザインのスキルによって新しい生活環境のあり方を提案するという経験をしたことで、社会との接点を持ちながら、ものづくりに取り組むことの意義を大いに感じたようです。

SDGsは単なるスローガンではなく、それぞれの立場で社会に貢献できることを考え、実践していくための重要な指標であることを皆で再確認できたと考えています。

完成した作品とコンセプトについて

※制作したアート作品は2021年9月30日までZBAに設置されています。

■ペイントアート

〇テーマ 「平和・公平・世界・自他」

夜明けは平等を表し、広がる海は世界のつながりと東日本大震災からの復興を表している。そして平和・公正・世界・自他のつながりの中心に日本の象徴である日の丸(朝日)を置いた。様々な形・大きさの手形で空を描き、あらゆる人々が共生できる社会の実現を願った

〇テーマ 「虹のカケラリー」

SDGsカラーで虹を描き、人は多種多様で、様々な意見や容姿、カラーを持っていることを表現した。施設の入口から虹に向かって伸びる足跡は、人々が持っている虹のカケラを拾い集めるイメージを表している

〇テーマ 「多国籍・ジェンダーレス・貧困問題」

世界にはあらゆる国籍・ジェンダー・経済状況の人々が存在している。そのような人々を大きな手で包み込む様子を表現している

〇テーマ「FUJIYAMA TEMARI」

富士山と手毬を表したグラフィックデザインを通して、日本の自然の美しさと和柄模様に代表される日本の芸術・美術の魅力を表現した。東京2020オリンピックでは世界中が日本に注目するため、和柄模様にSDGsカラーを取り入れつつ、背色にはパステルカラーを用いて、日本の独自性と国際性を演出している

■椅子制作

〇テーマ 「人と人の繋がり」

SDGsのテーマにもなっている「人と人との繋がり」を椅子を繋いでいくことによって表現しようと考えた。この椅子は、利用する人数や使う状況によって長さを調節したり、曲げたりすることができ、座面と足組み部分にはSDGsの代表的なカラーを取り入れている

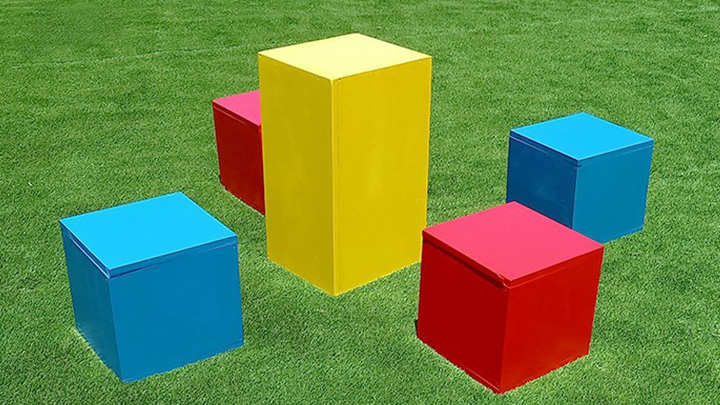

〇テーマ 「積み木のいす」

おもちゃの積み木のように、様々な形の箱を自分たちで積み上げたり、新たな形の椅子を作ったりしながら利用してもらおうと考えた。あらゆる人々が、自分にとって居心地の良いオリジナルな空間を生み出してほしいと願っている

〇テーマ 「PUZZLE chair」

利用する人によって自由な組み合わせが可能であるが、制限もある。その中で、最も使いやすい組み合わせを考えても良いし、お気に入りの1脚を選んでそれに座っても良い。好みやその時の気分に合わせてピースを選び組み合わせることで自分だけの椅子を作ることができる。そしてその椅子を自分の過ごしたい場所に持っていくことで、その空間がその人のものへと変化するだろう

〇テーマ 「ソーシャルディスタンス」

中央がプランターとなっており、ソーシャルディスタンスを保ちながら2~3人で使うことをイメージしている。プランター部分は蓋をすることでテーブルとすることも可能

〇テーマ 「利用者が形を決める椅子」

椅子の向きや組み合わせ方を変えることで、様々な人数や用途に対応することができる。利用者の想像力によって新たな椅子の形が生まれる

2021.08.06

工学部・工学研究科・環境学研究科

環境システム学科数理工学科建築デザイン学科

工学部 建築デザイン科

水谷俊博

工学部 建築デザイン科

宮下貴裕

この記事の著者

工学部・工学研究科・環境学研究科

環境システム学科数理工学科建築デザイン学科

工学部 建築デザイン科

水谷 俊博

工学部 建築デザイン科

宮下 貴裕

2020.07.31

工学部・工学研究科・環境学研究科

環境システム学科数理工学科建築デザイン学科

事務局

武蔵野大学

2019年8月26日~8月31日にかけて、環境システム学科の学生7名と武蔵野大学附属千代田高等学院の生徒1名が、持続可能な社会づくりで世界の先頭をはしるスウェーデンに、1週間の視察ツアーに行きました。

(本ツアーは、株式会社One Planet Caféのコーディネートにより実施しました)1日目コペンハーゲン空港到着後、マルメ市へ移動し、スウェーデンの環境国家ビジョンやサステナビリティの考え方についてのレクチャーを受けました。スウェーデンは持続可能な国づくりを進めており、1990年から2013年の間に58%の経済成長と22%のCO2排出削減を同時に達成しています(講師:ペオ・エクべリ氏)。

宿泊したホテルは、2000もの環境の取り組みをしているスカンディックホテル。電気は風力などの再生可能エネルギー、ペットボトル不使用、フェアトレードコーヒー、紅茶など、いたるところにサステナブルな取り組みが行われていることに驚きました。

オリエンテーションとスウェーデンは持続可能な国づくりについてのレクチャー 2日目マルメ市街を歩きながら、持続可能な街づくりやビジネスを見学しました。マルメ市で走るバスはすべてガソリンや軽油などの化石燃料なしで走っています。(多くのバスは、生ごみのメタン発酵でできたガスで走ります。)また、自転車が走りやすい街になっていて自転車通勤の割合は30~40%になっています。

その後、オーガニックコットン100%使用、何度でも修理してくれるジーンズショップや、お客さんや従業員の健康のため化学物質を使わない美容室など、環境、人(健康)、経済が調和するサステナブルなビジネスについて学びました。

また、リサイクルステーションを見学し、リサイクル率99%を達成しているスウェーデンのゴミ分別、リサイクルの仕組みを学びました。

街を行きかうバスは生ごみを原料としたバイオガスで走る

スマホのアプリで利用可能な電動キックスクーターも普及している

何度でも無料で直してくれるデニム屋さん。また、着なくなった服は引き取りリメイクしてセカンドハンドとして再生するサステナブルなビジネス3日目マルメ市環境局を訪問し、市の環境計画についてお話を伺い、ビジョンづくりや市民とのコミュニケーションについて学びました。マルメ市では2020年までに学校給食を100%オーガニックにし、2030年までにすべてのエネルギーを再生可能エネルギーにすることを目指しています。

その後、衰退した工業地帯を再開発し、ヨーロッパ初のカーボンニュートラル(CO2排出ゼロ)なサステナブルな街として蘇ったヴェストラ・ハムネンを見学しました。再生可能エネルギーの100%利用、緑ある街並みやビオトープ、歩いて暮らせる街づくりなど、テクノロジーと自然が調和した街を目の当たりにし、未来の街の姿を考えました。

ベジタリアンかつCO₂排出がほぼゼロのハンバーガー

カーボンニュートラル(CO₂排出ゼロ)のヴェストラ・ハムネン地区のモダンな街並み

4日目

800年前からの街がつづくゴットランド島ヴィスビーの街を見学しました。ゴットランドは「魔女の宅急便」のモデルになった街です。中世から続く伝統ある教会でありながら、LGBTの支援や養蜂を行う教会、伝統的な手法を使いながら風力ですべての電気を賄うリサイクルガラス工場、中世の建物をリフォームした環境ラベル認定のエコホテルなど、伝統と現代的サステナビリティの融合の実例を見学しました。また、グリーンフラッグという環境ラベルの認定をうけた幼稚園を見学しました。この様子は、地元の新聞で報道されました。

800年以上の歴史のあるゴットランドの街並み

幼稚園訪問の様子はゴットランドの地元新聞にも取り上げられました(左上の記事)5日目郊外の自然豊かな地域を訪ね、4億年前のサンゴ礁が作った地形や農村地域を見学しました。ゴットランドでは、化学物質を含む道路の融雪剤をやめたところ、数年間で500種類の植物が増えたそうです。見学した農家では、太陽熱や太陽光が利用され、使用する電気の90%以上を再生可能エネルギーで賄っていました。

最新型太陽光パネルの見学

カヌーで自然を楽しむ

旅のまとめのワークショップ。日本に帰ってからのサステナブルなアクションを考える旅の最後には、今回のツアーで印象に残ったことや、日本に戻ってから実践するサステナブルアクションを考えるワークショップを行いました。今回のツアーを通じて、街づくりやビジネス、消費やライフスタイルなどあらゆるところに、環境や人への配慮が組み込まれ、そしてそれが社会の活力を生んでいることを実感し、SDGsがつくる未来の社会に希望を感じました。今回参加した学生たちは、この経験を活かして日本にもどった後、持続可能な社会づくりに向けての取り組みを始めることを計画しています。

この記事の著者

工学部・工学研究科・環境学研究科

環境システム学科数理工学科建築デザイン学科

事務局

武蔵野大学

取り組みについて

この取り組みは工学部建築デザイン学科の水谷俊博教授、宮下貴裕助教と同学科の学生44名が2021年4月から東京都江東区有明にあるZeroBase ARIAKE Pop-Up Mall&Park(以下、ZBA)で行ったものです。

「有明SDGsアクション」は水谷教授・宮下助教・学生44名とZBAの運営会社である株式会社ケシオンとの共同プロジェクトであり、アート制作と空間デザインの実践活動を通じ、SDGsのテーマである多様性や持続可能性の意義を東京2020オリンピック・パラリンピックの競技会場エリアである有明から発信すると試みです。

※制作したアート作品は2021年9月30日までZBAに設置されています。

取り組むまでの経緯

ZBAは建築用コンテナで構成された期間限定ポップアップモールで、建築資材の有効活用によって廃材の発生防止・削減を可能にするSDGsのターゲット目標12「つくる責任、つかう責任」の達成を目指す活動として運営されている商業施設です。その運営を行っている株式会社ケシオンより、有明が地元である本学の学生達と協同しながらSDGsの理念を発信していきたいという依頼を受けました。

ZBAは建築用コンテナが立ち並ぶポップアップモール

建築デザイン学科の学生が取り組むということであれば、漠然とした大きなテーマからSDGsを議論するのではなく、「SDGsアート」「人々の居場所づくり」の2テーマについて私たちが日ごろ学んでいる「デザイン」の力で、身近なレベルから多様性や持続可能性のあり方を提案してみたいと考えました。

取り組み内容について

本プロジェクトは授業としての位置づけではありませんでしたが、建築デザイン学科の2年~4年の44名の学生が有志で集まりました。2つのグループに分かれ、施設を構成するコンテナの壁面への「ペイントアート制作」と施設内オープンスペースに設置する「椅子の制作」に取り組むこととなりました。

■「ペイントアート制作」

ペイントアートは来場者の方々にSDGsの理念を伝えることを目的としながらも、わかりやすい記号的な内容ではなく、あくまでも一つの「風景」として成立する作品を制作することを目指しました。4つの壁面を担当する各チームがそれぞれデザインを検討し、「多様性」はもちろんのこと、「平和」「世界と日本」「自他」など様々なテーマを盛り込もうと構想しました。

ペイントアート制作時の様子1

ペイントアート制作時の様子2

富士山を描いている様子

現地での制作作業日は6月から7月にかけて3日間設けましたが、各作業日の間にも多くの人の目に触れることを想定し、制作途中でも完結した作品として見られるよう作業工程を工夫しました。「つくりながら展示する」という一つの持続可能性の形を示せたのではないかと考えています。

制作途中の作品1

制作途中の作品2

■「椅子の制作」

椅子制作では、あらゆる人が自由で快適に過ごすことのできる空間とはどのようなものかを議論し、作り手側が使い方を決めてしまうのではなく、使い手が好き勝手にアレンジしながら利用できる多様性のある椅子をデザインすることになりました。学生たちは木工作業の経験がほとんど無く工具の使い方を覚えることから始めましたが、5つのチームがそれぞれ独自のデザインを検討し、7月に制作物を会場に設置することができました。

椅子制作時の様子

また、持続可能な社会づくりを考えるというプロジェクトの目的に則り、作品設置をゴールとするのではなく、これからも会場に足を運び、自分たちの制作した作品がどのように使われているか、どのように受け止められているかを確認し、反省や更なる改良点を見つけ出す作業を行っていく予定です。

地域の企業、学生と一緒にSDGsを取り組むにあたり、本活動を通して実感したこと

プロジェクト始動後、2度の緊急事態宣言発出で学内外での活動が制限される中でも、オンラインでのミーティングや作業時間の分散などの工夫を施しながら全ての作品を完成させることができました。学生たちは、日頃学んでいる空間デザインのスキルによって新しい生活環境のあり方を提案するという経験をしたことで、社会との接点を持ちながら、ものづくりに取り組むことの意義を大いに感じたようです。

SDGsは単なるスローガンではなく、それぞれの立場で社会に貢献できることを考え、実践していくための重要な指標であることを皆で再確認できたと考えています。

完成した作品とコンセプトについて

※制作したアート作品は2021年9月30日までZBAに設置されています。

■ペイントアート

〇テーマ 「平和・公平・世界・自他」

夜明けは平等を表し、広がる海は世界のつながりと東日本大震災からの復興を表している。そして平和・公正・世界・自他のつながりの中心に日本の象徴である日の丸(朝日)を置いた。様々な形・大きさの手形で空を描き、あらゆる人々が共生できる社会の実現を願った

〇テーマ 「虹のカケラリー」

SDGsカラーで虹を描き、人は多種多様で、様々な意見や容姿、カラーを持っていることを表現した。施設の入口から虹に向かって伸びる足跡は、人々が持っている虹のカケラを拾い集めるイメージを表している

〇テーマ 「多国籍・ジェンダーレス・貧困問題」

世界にはあらゆる国籍・ジェンダー・経済状況の人々が存在している。そのような人々を大きな手で包み込む様子を表現している

〇テーマ「FUJIYAMA TEMARI」

富士山と手毬を表したグラフィックデザインを通して、日本の自然の美しさと和柄模様に代表される日本の芸術・美術の魅力を表現した。東京2020オリンピックでは世界中が日本に注目するため、和柄模様にSDGsカラーを取り入れつつ、背色にはパステルカラーを用いて、日本の独自性と国際性を演出している

■椅子制作

〇テーマ 「人と人の繋がり」

SDGsのテーマにもなっている「人と人との繋がり」を椅子を繋いでいくことによって表現しようと考えた。この椅子は、利用する人数や使う状況によって長さを調節したり、曲げたりすることができ、座面と足組み部分にはSDGsの代表的なカラーを取り入れている

〇テーマ 「積み木のいす」

おもちゃの積み木のように、様々な形の箱を自分たちで積み上げたり、新たな形の椅子を作ったりしながら利用してもらおうと考えた。あらゆる人々が、自分にとって居心地の良いオリジナルな空間を生み出してほしいと願っている

〇テーマ 「PUZZLE chair」

利用する人によって自由な組み合わせが可能であるが、制限もある。その中で、最も使いやすい組み合わせを考えても良いし、お気に入りの1脚を選んでそれに座っても良い。好みやその時の気分に合わせてピースを選び組み合わせることで自分だけの椅子を作ることができる。そしてその椅子を自分の過ごしたい場所に持っていくことで、その空間がその人のものへと変化するだろう

〇テーマ 「ソーシャルディスタンス」

中央がプランターとなっており、ソーシャルディスタンスを保ちながら2~3人で使うことをイメージしている。プランター部分は蓋をすることでテーブルとすることも可能

〇テーマ 「利用者が形を決める椅子」

椅子の向きや組み合わせ方を変えることで、様々な人数や用途に対応することができる。利用者の想像力によって新たな椅子の形が生まれる

2021.08.06

工学部・工学研究科・環境学研究科

環境システム学科数理工学科建築デザイン学科

工学部 建築デザイン科

水谷俊博

工学部 建築デザイン科

宮下貴裕

この記事の著者

工学部・工学研究科・環境学研究科

環境システム学科数理工学科建築デザイン学科

工学部 建築デザイン科

水谷 俊博

工学部 建築デザイン科

宮下 貴裕

米国のスミス大学で外国語科目として日本語を履修している学部生と武蔵野大学グローバル学部日本語コミュニケーション学科神吉ゼミ3年生および大学院言語文化研究科の学生が、日英二言語でSDGsについて一緒に話し合い、考え、調査し、web雑誌を作成してweb上で発信を行いました。

日本語コミュニケーション学科は日本語と外国語によるコミュニケーションを通した社会参加や課題解決を重視していることから、「SDGs×学科・研究科の専門性」を考え、日本語と英語の二言語を使用し取り組むことにしました。

この活動では、SDGsの17の目標の中から、グループで最も興味のあるテーマを選び(2つ以上の組み合わせも可)、そのテーマに関係のある自分たちの身近にある問題について調べ、わかったことや目標を達成するために自分たちでできることを考え、協働でウェブガジンを作ります。

実施目的は以下の3点です。

(1)保持している言語・文化、社会的背景等が異なる学生同士でSDGsを共通テーマとして協働作業を行うことで、世界の課題解決に向けて協力して取り組むことを,自分たちのできる範囲で実現する。

(2)日英の二言語でプロジェクトを行うことによって、日英それぞれの学生たちの外国語使用機会を増やすとともに、外国語能力の向上と洗練を図る。

(3)SDGsについて調べ、まとめ、web発信することで、世界のより多くの人たちに課題の存在とその解決の必要性を訴える機会を作る。

この活動を通して、計5種類総計99ページのweb雑誌を作成しました。

2020年度は2019年度の経験を生かし、さらに学びの質を高めて同様の取り組みを継続していく予定です。

この記事の著者

グローバル学部 日本語コミュニケーション学科

神吉宇一

出雲殿は、愛知県と静岡県に4つの法人を置き冠婚葬祭サービスを展開するグループ企業。両県であわせて5の結婚式場・アニバーサリー会場と65のセレモニーホール(葬儀会館)を展開している、地域に根ざした東海地区の代表企業であります。サスティナブル経営がグループの企業理念と一致するとして、このたびSDGs宣言を行い、SDGsの目標達成に向け経営の舵を切りました。地域とともに歩んできた企業が、SDGsの目標達成に挑む理由を聞きました。

社員数 838名(男499名、女359名) ※2022年4月現在

グループ資本金 5億8,600万円

グループ売上高 224億円(2020年8月期)

【グループ各法人】

■ 株式会社出雲殿 名古屋法人

愛知県名古屋市中村区名駅南3丁目3番27号

営業エリア:名古屋、春日井、小牧、尾張旭、瀬戸

■ 株式会社出雲殿 豊田法人

愛知県豊田市小坂本町2丁目43番地1

営業エリア:安城、刈谷、知立、東浦、豊田、みよし、日進

■ イズモ株式会社

静岡県浜松市中区三組町185番地

営業エリア:浜松、掛川、菊川、袋井、磐田

■ 株式会社出雲殿 岡崎法人

愛知県岡崎市竜美西2丁目2番地7

営業エリア:豊橋、田原、豊川、岡崎、西尾

■ 株式会社出雲殿互助会静岡法人

静岡県浜松市中区連尺町307番地の14

■ 株式会社出雲殿互助会愛知法人

愛知県名古屋市中村区名駅南4丁目9番地22号

■ 株式会社出雲流通センター

静岡県浜松市南区飯田町246番地の1

■ 株式会社出雲事務管理センター

静岡県浜松市中区連尺町307番地の14

| インタビュー先 | ■■株式会社出雲殿互助会静岡法人

■■■■FUREAI事業部 顧客支援課

■■株式会社出雲殿名古屋法人本部

■■株式会社出雲事務管理センター |

鈴木 好貴■様■■■

山田 修功■様■■■

松本 克博■様■■■ |

SDGs宣言を行うこととは

まずSDGs宣言書を作成するにあたり、何から実施したらいいのか、何を優先すべきかが分からなかったです。また、グループ各社の事業内容、サービス内容が異なることから、グループ一丸となって同じ目標に向かってSDGsを推進するということが難しく感じました。

ただ、出雲殿グループにはブレない企業理念がありました。

「出雲殿グループは、地域社会に最高のサービスを提供することを使命とする」

また、社訓として

・調和のとれた、伝統の重さを大切にする。

・開拓の精神を忘れず、いつの時代も先駆者である。

・創造の中から、夢を現実のものにする。

これらを掲げてこれまで活動してきました。

SDGsの目標、行動を紐解いてみると、目指すところはグループの理念、社訓と合致すると認識しました。SDGsの活動は必ずしも新しいことに取組むことではなく、自分たちがこれまで行ってきたことを整理し、目標化し、目標に向けて活動し続ける。それが持続可能な社会をつくるSDGsの活動であるということに気づきました。その気づきがSDGs宣言書作成につながってゆきました。

出雲殿グループは、地域社会に貢献する事が最大の目標です。

SDGs宣言書作成にあたり、グループ各社より持続可能な社会をつくるために行っている日々の活動を集めました。

SDGs宣言を行う

SDGs宣言を行うにあたり、宣言をして終わりでないことは認識していました。

宣言は具体的な行動にまで落とし込んで明記し、宣言している以上は具体的に実行しなければならない、具体的な行動目標を各法人ごとに半期に一度、どこまで、どういう活動をしたのか、取り組んだのかを開示し、それに対する修正計画や、新たな取り組みがあれば付け加えていくことを決めました。

宣言は、17の目標から6つを重点目標として絞り込みました。

その中で最重要項目においたのは、4質の高い教育をみんなにと、11住み続けられるまちづくり、になります。地域のことを最重要に考え、SDGs活動は地域への恩返しであることを改めて認識しました。

4 質の高い教育をみんなに、の目標では、地域のサッカー大会を主催し(https://www.izumoden.co.jp/news/2050.html)、

4 質の高い教育をみんなに、の目標では、地域のサッカー大会を主催し(https://www.izumoden.co.jp/news/2050.html)、

学びたくても学べない経済状況の地域の子どもたちに、出雲殿財団による奨学金制度を創設し勉学ができる環境を提供しています。(https://izumoden-foundation.or.jp/)

11住み続けられるまちづくり、の目標を具体化するため、高齢者「地域見守り」ネットワークの協定を拠点である浜松市と結びました。今ではサービスを提供させていただいている19の自治体(磐田市、掛川市、豊橋市、豊川市、岡崎市、知立市、刈谷市、東浦町、安城市、豊田市、みよし市、春日井市、小牧市、尾張旭市、長久手市、名古屋市、あま市、日進市、愛知県)に拡大し、地域の見守り活動を開始しています。

11住み続けられるまちづくり、の目標を具体化するため、高齢者「地域見守り」ネットワークの協定を拠点である浜松市と結びました。今ではサービスを提供させていただいている19の自治体(磐田市、掛川市、豊橋市、豊川市、岡崎市、知立市、刈谷市、東浦町、安城市、豊田市、みよし市、春日井市、小牧市、尾張旭市、長久手市、名古屋市、あま市、日進市、愛知県)に拡大し、地域の見守り活動を開始しています。

これら活動はSDGs宣言を行う以前より、地域貢献として構想され行われてきたものでした。

ただSDGs宣言は対外的な目標だけではありません。

8 働きがいも経済成長も、の目標では、地域へ貢献するための基盤である社内にも目を向けました。

8 働きがいも経済成長も、の目標では、地域へ貢献するための基盤である社内にも目を向けました。

地域と永続的に共に発展してゆく為、地域は働く場所であり社員が生活を営む場所であります。

社員の働きがいは地域貢献につながり、出雲殿グループは地域に貢献してこそ存在意義があると感じます。

宣言は実行するために行います。半年後、1年後、2年後、出雲殿グループとしてどこまで達成できているか。その達成度合いが地域に貢献できた度合いであることを信じて、出雲殿グループはSDGsの目標達成に挑みます。

出雲殿グループSDGs宣言サイトはこちら

【出雲殿グループSDGs宣言】

3 すべての人に健康と福祉を

3 すべての人に健康と福祉を

・施設・職場内の受動喫煙の防止

・施設・職場内のウィルス感染対策の実施(検温機やアルコール消毒液を設置)

・施設内にAEDの設置

・定期健康診断の受診の徹底・特定保健指導実施率の向上

・ストレスチェック回答率向上及び保健指導の実施

・インフルエンザ予防接種の費用負担

・従業員の日々の体調管理:管理表を活用

・徒歩や自転車での通勤の推奨

・柔軟な料理メニュー対応:アレルギー対応のメニュー構成、妊婦様へのメニュー配慮等

・行政への不織布マスクの寄付

・エコキャップ回収運動を通じて、世界の子供達にポリオワクチンを供給

・人形供養、各種セミナーなど、地域の方のためのイベントの開催

4 質の高い教育をみんなに

4 質の高い教育をみんなに

・社員教育の実施(年数回の試験実施)

・コンプライアンス研修の実施

・募集資格者など、有資格者の増員(募集資格者、ブライダルプロデューサー、葬祭ディレクター、終活

コーディネーター等)

・出雲殿財団による奨学金制度

・大学、学術機関への寄付金の贈呈

・高齢者にとっても学習しやすく生涯楽しく続けられる学習教材・サービスを提供

・美術品の収集と展示を通じた文化の継承

・セミナーの開催(葬儀の役割、終活、社葬、生前贈与、エンディングノート、防災、脳トレ 等)

・イベントの開催(硬筆教室、ヨガ教室、フラワーアレンジメント 等)

・少年少女サッカー大会への協賛(刈谷市)

5 ジェンダー平等を実現しよう

5 ジェンダー平等を実現しよう

・女性リーダーの活躍、育児との両立(育児休業取得率100%、復職率 100%)

・ハラスメント研修の開催

・性別に関係なく、セレモニーディレクターを採用

・女性の結婚や産後の働き方改革や育児と仕事の両立を叶えるワークライフバランスを支える施策(時短

勤務形態の導入[性別に関わらず取得可能])

・浜松市助産師会への支援

・結婚相談所「出雲殿互助会の縁結び」で、婚活を支援

8 働きがいも経済成長も

8 働きがいも経済成長も

・働き方改革への積極的な取組

・年功序列制度の撤廃

・仕事と子育ての両立支援

・健康的で働きやすい職場環境作り

・有給休暇取得奨励

・残業時間の軽減、休日日数の増加

・パート、アルバイトの昇給制度を採用・インターンシップ:マナー研修や祭壇の組み立てなどを通し

て、「仕事」を体験していただく場を提供

・ゴミの分別:職場にて分別実施、ゴミ減量計画書を毎年作成

・花材の菊やカトレア・胡蝶蘭は直接地元の農家から仕入れ

11 住み続けられるまちづくりを

11 住み続けられるまちづくりを

・市町村とのあんしんネットワークに関する協定の締結

(高齢化や核家族化に加え、地域とのつながりの希薄化などによって、高齢者の社会的な孤立が進む

中、見守りや声掛け、適切な関係機関との連携を行う事で、高齢者を地域で見守るネットワーク)

・一般社団法人 冠婚葬祭文化振興財団が行う、社会貢献基金への寄付

・自社所在の自治体と地域見守り協定をおこない、営業活動を通じた地域の見守り活動を実施

・地域防災活動(セミナー・訓練等)

・地域清掃活動に参加

・災害支援協定締結(豊田市、刈谷市、東浦町、みよし市、日進市、あま市等)

・まちづくり協議会:地域活動の実施、地域説明会などで弊社会場を提供

・交通立哨

・地域より「認知症の人に優しいお店」に指定されている

・環境パートナーシップ事業者として活動

・お祭りなどの地域イベント時に地元住民へのサービス還元

・地元花火大会などのイベント時への協賛

12 つくる責任 つかう責任

12 つくる責任 つかう責任

・飲食事業: 地産地消(できるだけ地元で採れた無添加の食材を、一番美味しい旬の時期にお届けできる

よう努めています。)

・食品ロス減少への取り組み:冠婚葬祭料理での一人当たり食べきり適正重量の設定

・冠婚料理では、

①アレルギー対応を顧客へ行い、食べられない料理は提供しない

②特に酸化に強く、調理メリットもある米油を使用

・葬祭料理では、

①仕出し弁当料理の重量表示

②食用油の酸化防止循環機使用による使用量の削減

・廃油は専門業者にて回収され廃油リサイクル商品として活用

・端材・ロスを出しにくい冷凍野菜・乾燥野菜を活用

・国産を中心とした地産地消に取り組むことで農業のサスティナブルに貢献、ごみを出さない料理商品

の開発

・伊勢海老の殻を専門業者にて別回収し、肥料やせんべい等の原料に再利用

・段ボール・ペットボトルを分別してリサイクル業者へ渡すことで資源の再利用に貢献

・従業員一人一人が資源を大切にし、ゴミを減らす意識を持って業務に取組む

・100%天然素材のゴム風船を使用:日光や水によって分解される100%自然の原料ラテックス製品

コトラでは業界動向や今後のキャリアについて無料キャリア相談会を開催しております。

最新の採用動向や非公開求人情報などの情報提供をさせていただきます。

また、ざっくばらんな意見交換・ご相談をさせて頂きながら、理想のキャリアを歩むためのアドバイスをさせていただきます。 お気軽にご相談ください。